摘要

本文讨论了高校分类研究的背景与意义,指出高校分类对当代中国具有特殊的重要意义,高校分类是一个研究热度逐渐提高但仍有待进一步加强的重要研究领域;本文分析了高校分类的形成机制,探讨了政府与市场对高校分类的影响以及激进与保守两种不同的高校分类发展公平观;最后,本文应用全国高校教学基本状态数据对高校进行了聚类分类,进而讨论了其与高校类型之间的关系,指出双一流高校在本科教育教学方面应该发挥更大的引领示范作用。

一、高校分类研究的背景与意义

(一)高校分类是高等教育研究的一个重要命题

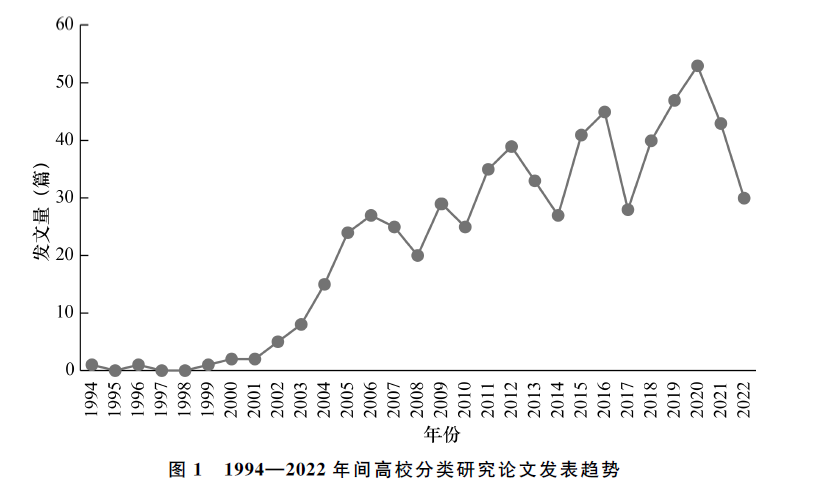

2022年,我国有普通本科学校1239所(含独立学院164所);本科层次职业学校32所。面对如此庞大的高校群体,应该怎么开展研究?一个最基本的科学方法就是对复杂的研究对象进行分类。近20多年来,我国有许多学者对高校分类问题进行了讨论。在中国知网(cnki)以“大学分类”“高校分类”“高等学校分类”为主题进行检索,检索时间截至2022年12月31日,共搜索到4995篇文献,删除其中有关高校专利、档案、风险分类等无关文献之后,保留的有效记录有646条。图1列出了按年份展示的研究文献数量。从中可以看出,高校分类是一个研究热度逐渐提高但仍有待进一步加强的重要研究领域。

(二)高校分类对于当代中国具有特殊的重要意义

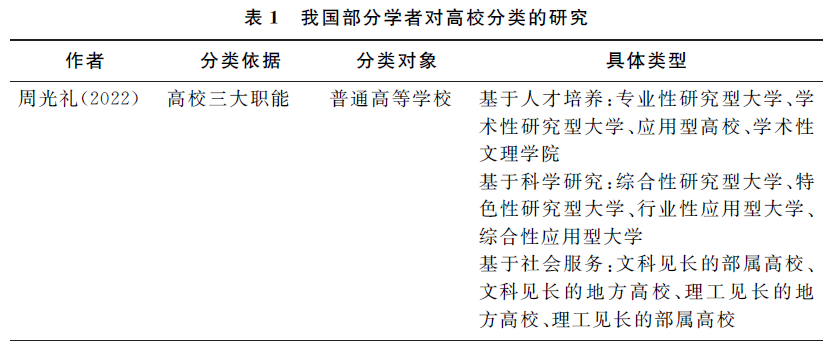

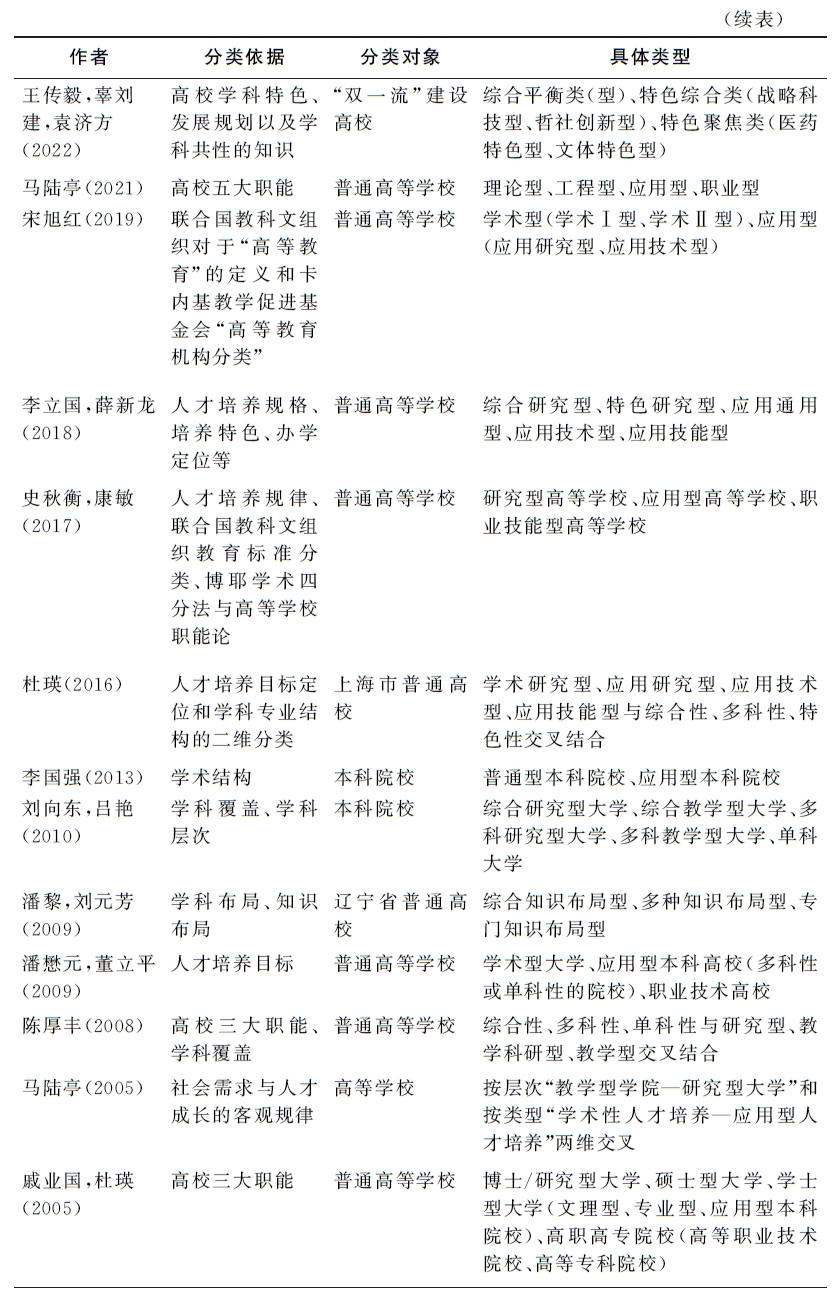

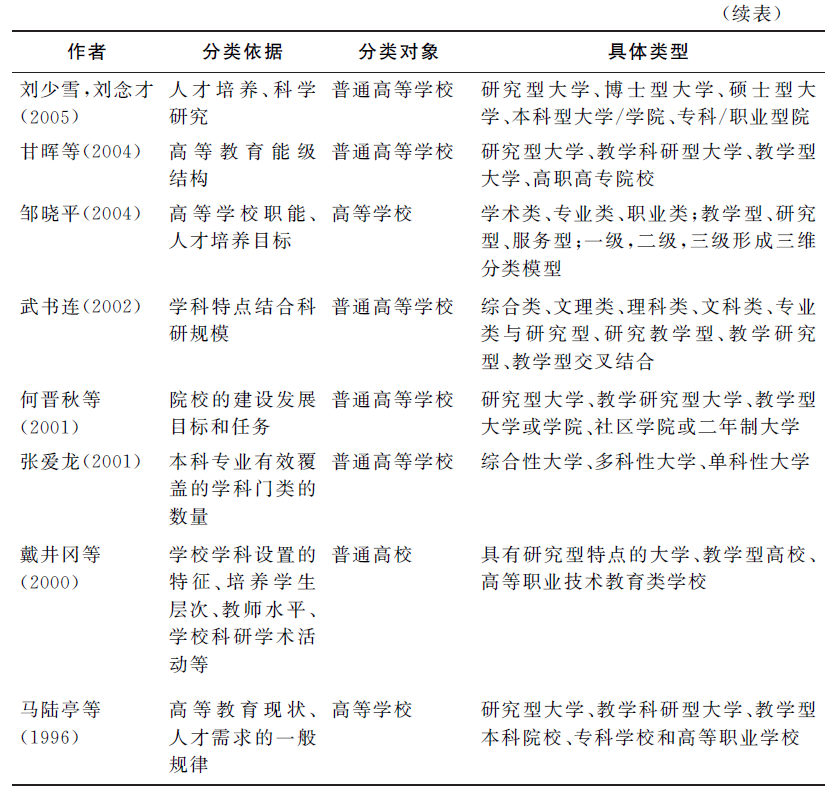

我国是一个十分讲究等级层次的社会,高等教育领域也是如此。近年来,在我国高等教育发展过程中,许多学者根据不同的标准与原则对高校进行过分类。如根据高校的学科数量和类型,将其分为综合型、多科型、单科型高校等类别;根据高校授予学位的类别,将其分为博士学位授权高校、硕士学位授权高校、学士学位授权高校和专科学校等;根据高校的办学水平,将其分为重点和一般高校等,之后又随着国家实施“211工程”“985工程”和“双一流”建设项目,高校的水平层次更趋多样;根据学校的办学定位,分为研究型、教学研究型、教学型高校等不同类型;根据高校的人才培养目标定位,分为学术型、应用型高校等。表1梳理了部分学者提出的高校分类标准与类型。这些从不同视角、方面对高校的分类,为了解和把握我国高等教育系统的层次结构提供了重要途径,对推动我国高校各安其位、分类发展具有非常重要的价值。

习近平总书记曾经讲过两个大局:一个是当今世界处于百年未有之大变局,一个是中华民族实现伟大复兴战略全局。“两个大局”对我国高校分类的理论研究和实践工作提供了新的时空坐标。在新时代,我国高等教育结构仍然处于剧烈变化的重要时期。从“两个大局”的时代背景出发探讨高校分类,有助于更好地理解其实质意义、丰富内涵和实践要求。

高校分类可以帮助高校精准定位、分类发展。对高校进行分类,有助于避免高校按一个标准、模式趋同化发展,鼓励高校从自身实际出发,精准定位,明确自身类型、层次和发展目标,引导和激励高校立足自身办学定位,推进内涵发展、特色发展、创新发展,办出水平。

二、高校分类的形成机制

(一)政府与市场对高校分类的影响

高校的类型受其自身及教育资源价值的影响,而高校及其资源的价值则是由社会制度与文化定义的。在一定的社会制度与文化背景下,对不同高校及其高等教育资源价值的理解往往是不一样的。例如,我国社会对普通高等教育与职业高等教育及其价值的理解就存在较大差异,社会对高等职业技术教育的认可度较低。2021年,江苏、浙江等省级教育管理部门曾将独立学院与职业院校合并转设为职业技术大学,但由于学生与家长对高等职业技术教育的认可度低,被迫取消或暂停了类似的转设工作。

决定高等教育资源在高校及不同社会群体中分配的力量主要有两个方面:政府与市场。我国高校的类型与层次在很多情况下是由政府决定的。例如,政府管理部门通过“211工程”“985工程”“双一流”建设等众多政策工具,将高校分成了不同的类型和层次。但是,高校分类不仅受政府力量的重要影响,也受市场力量的重要影响,尤其是在党的十八届三中全会明确强调要“使市场在资源配置中起决定性作用”之后。在政府管理部门通过政策工具对高校进行分类之后,不同类型与层次高校的发展体现出来的差异,在很大程度是受市场力量影响的。例如,由于东西部地区市场经济发展水平不一样,东部与西部“双一流”建设高校的发展态势存在较大差异。西部地区的“双一流”建设高校受所在地市场经济发展水平的制约,获取的市场资源少,发展因而受到较大限制。

(二)高校分类发展的两种公平观

高校分类的形成机制还可以从如下两个方面进行探讨:高校得到了什么?怎么得到的?第一个方面涉及由地位高低不同的高校组成的高等教育结构系统,或者说“地位差异结构”;第二个方面涉及一所高校是如何进入高等教育系统的“地位差异结构”的,或者说描述了高等教育系统的“地位准入”机制(f. parkin,1972)。

对上述两个方面的不同认识体现了激进或保守的两种不同的高等教育公平发展观。承认或不承认高校的“地位差异结构”,意味着高等教育的不同发展路径。如果认为高等教育系统的地位差异结构本身是不公平的,要实现高等教育发展的公平,就必须消除这种分类导致的差异。这往往意味着需要对高等教育系统进行颠覆性变革。如果认为高等教育系统的地位差异结构本身是难以消除的,则要实现高等教育的公平发展,往往强调高校进入这种结构的过程应该是公平的,而不意味着需要对这个系统本身进行颠覆性变革。例如,受制于高校分类,地方高校教师在各种竞争中总感觉“矮人一头”,积极性受挫。但这些高校并不完全反对通过政策工具对高校进行分类管理,而是强调不同类型的高校在进入高等教育系统的“地位差异结构”时,能够获得更加公平的机会。今年两会期间,扬州大学、温州医科大学、四川外国语大学、上海师范大学四所地方高校的校长就共同呼吁,一流学科建设应有“地方赛道”(刘博智,林焕新,2023)。

三、从全国高校教学基本状态数据看高校分类

(一)高校教学基本状态数据指标聚类分析

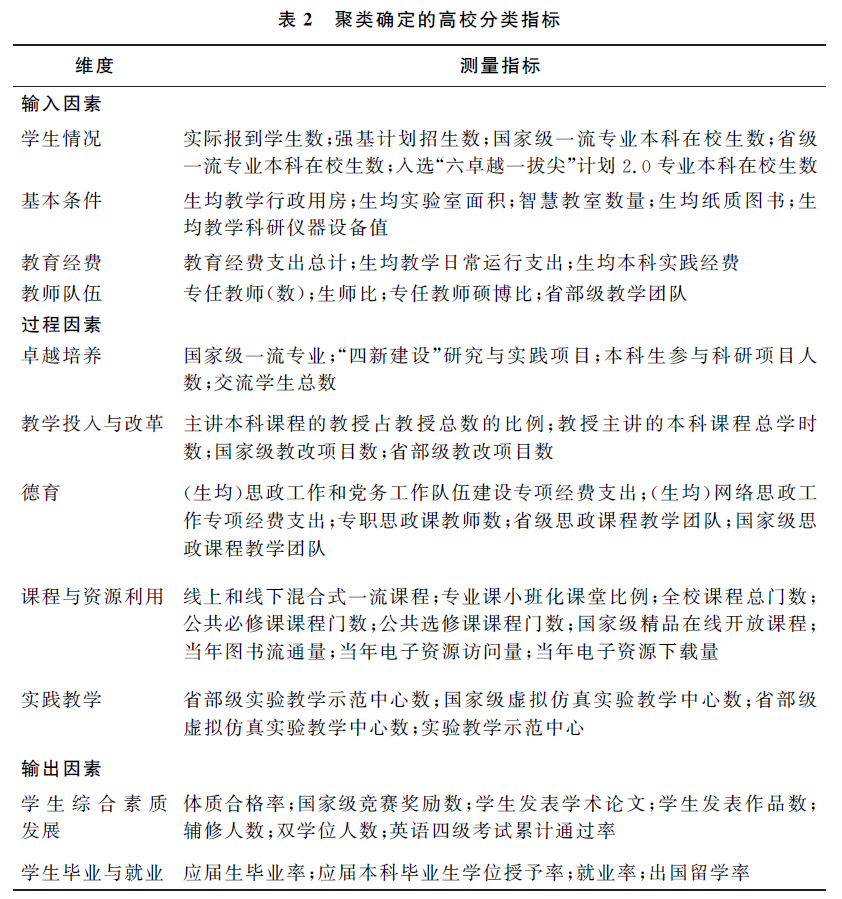

为了从高校教学基本状态这个侧面了解高校分类的情况,笔者基于本科教育教学过程的输入—过程—产出3p模型,对2021年全国高校教学基本状态数据进行了梳理,经过筛选、清洗,最终选取了88指标。在此基础上,应用最近邻元素方法,以person相关度量标准对指标进行了系统聚类以缩减指标,参照聚类树状图最终确定了55个用于高校本科教育教学分类的高校教学基本状态数据指标(详见表2)。

(二)高校本科教育教学分类与学校类型的关系

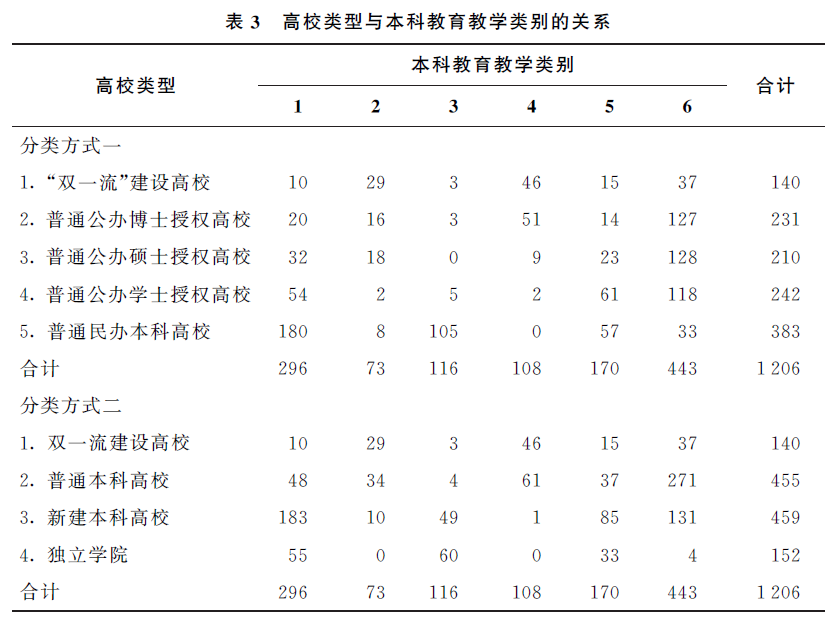

应用上述指标,本文对高校本科教育教学进行了聚类分类。应用平方欧式距离标准进行系统聚类,分别设定为3—8个类别进行分析,在此基础上,以组间差异最大作为分类选择标准,最终确定为6类。表3列出了高校类型与本科教育教学类别之间的关系。

由表3可见,在双一流高校中,本科教育教学归入第4类的高校占比最高;在普通公办博士、硕士和学士授权高校中,本科教育教学归入第6类的占比最高;在普通民办高校中,本科教育教学归入第1类的占比最高。在新建本科院校中,本科教育教学归入第1类的占比最高;在独立学院中,本科教育教学归入第3类的占比最高。

这一结果说明,不同类型高校的本科教育教学状态都比较分散,均不是很集中。换言之,并不是所有“双一流”高校的本科教育教学状态都是好的,一些办学层次低的高校也可以在本科教育教学方面取得好的成绩。这意味着,“双一流”高校在人才培养方面并没有完全起到应有的示范引领作用,在“双一流”建设中,应对“双一流”高校加强在人才培养方面的考核,以促使其在这方面更好地发挥示范引领作用,为我国人才自主培养作出更大贡献。

参考文献

[1]陈厚丰.中国高校分类标准及指标体系设计[j].高等教育研究,2008 (6):8—14.

[2]戴井冈,贺绍禹,邱国华.我国普通高等学校布局结构的现状分析[j].教育发展研究,2000(3):20—25.

[3]杜瑛.高校分类体系构建的依据、框架与应用[j].中国高等教育,2016(z2):32—37.

[4]甘晖,王建廷,金则新等.战略机遇期高等学校的定位及其分层次管理探析[j].中国高等教育,2004(2):4—8.

[5]〔美〕格尔哈特·伦斯基(gerhard e. lenski). 权力与特权:社会分层的理论[m].关信平,陈宗显,谢晋宇译. 北京:社会科学文献出版社,2018: iv.

[6]何晋秋,方惠坚,柏杰,薛澜,苏竣.对我国高等院校设置合理布局的几点建议[j].中国高等教育, 2001(19):15—16.

[7]李国强.学术:高校分类的重要视角[j].国家教育行政学院学报,2013(9):41—45.

[8]李立国,薛新龙.建立以人才培养定位为基础的高等教育分类体系[j].教育研究,2018 (3):62—69.

[9]刘博智,林焕新. 四位地方高校校长共同呼吁:一流学科建设应有“地方赛道”. 中国教育报,2023-03-05.

[10]刘少雪,刘念才.我国普通高校的分类标准与分类管理[j].高等教育研究,2005(7):40—44.

[11]刘向东,吕艳.高等学校分类的实证研究——基于75所教育部直属高校和19所地方共建高校的分析[j].清华大学教育研究,2010(4):45—51.

[12]马陆亭,冯厚植,邱菀华.关于普通高等学校分类问题的思考[j].上海高教研究,1996(6):63—65.

[13]马陆亭.我国高等学校分类的结构设计[j].北京大学教育评论,2005(2):101—107.

[14]马陆亭.推动新时代高校评价的差别化创新[j].民族教育研究,2021(6):5—10.

[15]潘黎,刘元芳.基于知识布局的高校分类的理论构建[j].科学学研究,2009(3):340—344.

[16]潘懋元,董立平.关于高等学校分类、定位、特色发展的探讨[j].教育研究,2009(2):33—38.

[17]戚业国,杜瑛.试探我国高等学校分类思路及方法[j].教育发展研究,2005(23):61—64.

[18]史秋衡,康敏.探索我国高等学校分类体系设计[j].中国高等教育,2017(2):40—44.

[19]宋旭红.学术型—应用型:我国普通本科高校分类之论[j].山东师范大学学报(人文社会科学版),2019(5):95—106.

[20]王传毅,辜刘建,袁济方.基于学科特色的高校分类研究——以“双一流”建设高校为例[j].中国高教研究,2022(11):38—44.

[21]武书连.再探大学分类[j].科学学与科学技术管理,2002(10):26—30.

[22]张爱龙.我国高等学校的一种分类法[j].中国高等教育,2001(z1):64.

[23]周光礼.论高校分类的逻辑[j].中国高教研究,2022(11):30—37.

[24]邹晓平.高等学校的定位问题与分类框架[j].高教探索,2004(3):8—12.

[25]parkin, f.(1972). class inequality and political order. london: paladin, 13.